Историческое развитие и национальная идея

Предисловие

Глава 1 – Основы и системообразующие факторы

Глава 2 – Базис общественного развития и отношений

Глава 3 – Общество и давление системообразующих факторов

Глава 4 – Истоки и реализация идеологий

Глава 5 – Построение социальных институтов современными идеологиями и влияние фактора информации

Глава 6 – Ситуация на постсоветском пространстве и давление новой эпохи

Глава 7 – Модель цивилизации – общество равновесия выбора

Глава 8 - Общество равновесия выбора и важные критические моменты

Предисловие

Человечество в своем развитии прошло через многое - эпохи сменяли эпохи, расцветали и гибли цивилизации, появлялись и исчезали целые народы. И сегодняшний день в этом отношении подчиняется всем тем же старым законами времени, по которым когда-то жил и Древний Египет, и великий город Вавилон, и все те страны, о которых нам теперь рассказывают лишь смутные и непонятные мифы.

В 19-20 веках казалось, что линейная теория исторического развития - теория прогресса - объясняет наше развитие, показывает нам возможное будущее. От этого знания выстраивались целые глобальные стратегии, на этом фундаменте возводились идеологии, в том числе и те, которые позже влияли на весь мир, такие как коммунизм и фашизм. Люди считали, что давно ушедшая эпоха фараонов всего лишь история почти не связанная с нами, которая не может повториться просто потому, что линейное развитие подобного не допускает. Но в последнее время, когда историков спрашивают о таких вещах, они отделываются или общими словами, или вообще отмалчиваются. Ведь вдруг стало выясняться, что история вовсе не линейна и здесь так же, как и везде в природе, господствуют циклы - развития ли, упадка, не слишком важно. Главное, что здесь тоже многое повторяется. Однако новой теории, объясняющей такое положение вещей, просто не создано, потому историки и предпочитают больше говорить о технологиях, о деталях, наподобие того, какие заколки носили фараоны, чем о том, какое все-таки общество было в то время, и что тогда двигало людьми помимо инстинктов выживания.

Если рассматривать прошлое более детально, то становится заметной одна странность – те люди практически не отличались от нас ни в своих взглядах на жизнь, ни в своем подходе к этой жизни. Но как же так? Ведь они были безграмотные, жестокие варвары – может кто-нибудь возмутиться. Да, часто это бывало именно так. Но это было скорее следствием, а не причиной, как утверждает классическая теория, рассказывающая нам о каменном, бронзовом и железном веке.

Конечно, появление новых технологий, несомненно, оказывало свое влияние на развитие общества, однако в последние годы выяснилась одна любопытная деталь. Некоторые знаковые технологии, которые могли серьезно подвинуть вперед человечество в его прогрессе, были открыты гораздо раньше, чем считала традиционная история. Тоже самое железо кое-где умели выплавлять и в бронзовом веке, но почему-то технология не приживалась до определенного периода. Встречаются и более интересные примеры. Так, есть кое-какие факты, рассказывающие о том, что в Римской империи 6-7 века нашей эры был изобретен паровой двигатель, казалось бы, вещь абсолютно невозможная в античную эпоху. Он не был совершенен, но, тем не менее, эта та самая технология, которая позволила, как утверждали традиционные историки, перейти в свое время к индустриализации.

Возникает вопрос, а почему этого не случилось в самой Римской империи? Виноваты войны и набеги варваров, скажут критики. Да, но только ведь очень жестокие и кровопролитные войны случались и в 16-17 веках. И это не помешало начаться Новому времени. Получается, что не технологии начинали новые эпохи. Они были скорее следствием, которое позволяли в полной мере проявиться всем свойствам новой эпохи, которые, однако, начинались несколько по иным причинам и, значит, традиционные названия «бронзовые», «железные» и прочие века на самом деле ложны.

Тогда что же двигало историческим развитием человечества, если не технологии? Да и было ли как таковое вообще развитие? Сейчас появляются некоторые факты, говорящие о том, что человеческая история продвигалась стадиями, когда периоды прогресса сменялись застоем, наподобие средних веков, и наоборот. И такие же циклы развития, похоже, были у всего, что касается людей, начиная с культуры и общества, и заканчивая технологиями.

Рассматривая известные нам цивилизации можно сделать один интересный вывод. Все они обладали некоторыми общими свойствами, что уже замечали многие исследователи. Например, то, что многие культуры зарождались в долинах рек. Отсюда следовали вполне логичные выводы, что почва там плодороднее, жить проще, потому цивилизации появлялись именно там. Но ведь встречались и исключения, наподобие высокоразвитой культуры инков, которая вовсе не была так привязана к каким-то рекам. А когда есть исключения, всегда стоит задуматься над сутью первопричин. Возможно, мы немного не так их трактуем.

Ведь у всех известных старых культур есть и другая общая особенность. Грубо говоря, они были вынуждены жить скученно, рядом, в том числе так было и с высокогорными цивилизациями, зачастую просто запертыми в какой-нибудь долине. Т.е. развитию общества способствовали скорее не климатические благодати, а то, что люди жили вместе, рядом и имели при этом возможность достаточно легко общаться с соседями, благодаря, например, тем же рекам или перевалам, как у инков – у них вообще приходилось расселяться почти по одним и тем же маршрутам, что и поддерживало взаимосвязи. Получается, что первопричинами, влияющими на развития человеческих культур, были вовсе не технологии, а плотность населения и развитость инфраструктуры.

И это можно доказать не только примерами из старой истории. Ведь когда войны или катастрофы снижали численность населения и разрушали дороги в каких-нибудь областях или странах, то там словно происходил откат в прошлое, причем не только потому, что необходимо было выживать. Забывались различные культурные достижения, утрачивались технологии, менялся принцип взаимоотношения людей, становясь более жестким и грубым. Этот феномен любят показывать в кино, рассказывая нам истории о людях, которые вынужденно или не очень вдруг становясь отшельниками, утрачивают весь свой культурный лоск. Конечно, они вовсе не обязательно становятся дикарями и маньяками, вовсе нет, хотя и такое бывает. Просто наружу выплывают более натурализированные их качества.

Получается, хотим мы этого или нет, но развитость нашей цивилизации зависит от того, как мы живем вместе. Более того, сама цивилизация это прямой продукт проживания людей рядом и достижения цивилизации будет очень трудно сохранить, случись нам всем вдруг расселиться по отдельности.

Определяя то, как именно нам жить вместе, т.е. идеологию, мы, по сути, помогаем перейти нашей цивилизации на новый этап развития – или же наоборот откатиться назад, зависит от того, насколько эффективно идеология решает вопросы совместного проживания. Однако сейчас существующие идеологии почему-то стали давать сбои. Возникает все больше и больше вопросов, а действующие идеологии не могут дать убедительные ответы. Что-то меняется, причем меняется на самом фундаментальном уровне и это влияет на все остальное в нашей цивилизации. Нужен новый подход, который помог бы определить, как нам лучше жить вместе на этом новом этапе развития, но какой именно?

Трудно ответить сразу и безоговорочно. И, значит, для начала нужно понять, а как же выглядят те самые основы, с которых и начинается наше общество, необходимо напрямую выявить всю ту зависимость человеческой культуры от условий проживания групп людей.

Глава 1 – Основы и системообразующие факторы

В первую очередь нужно определиться с тем, что же это за общие факторы, трансформация которых влияет на человеческую цивилизацию, необходимо определиться с тем, а что такое собственно плотность населения, что прячется за термином «инфраструктура», и как это все измеряет, определяет, использует в других теориях современная наука.

Плотность населения, если говорить коротко, это общая численность населения той или иной страны или района проживания, разделенная на площадь ее поверхности. В общем, ничего сложного или необычного. Другое дело, что зачастую, когда говорят о плотности населения, то чаще всего рассуждают о статистических данных по той или иной стране, в лучшем случае по району, как будто там правда и проживает, допустим, по полтора человека на квадратный километр. На самом деле это так называемая средняя плотность населения и, по сути, эти цифры мало что говорят об истинном влиянии этого фактора.

Ведь полноценное развитие культуры, экономики и прочего начинается в первую очередь в городах, где плотность населения куда выше, и здесь этот фактор надо рассматривать несколько иначе. Обычно этим занимается социологи. И оценивают они уже даже не плотность, а скорее концентрацию людей в пространстве.

А марксизм вообще отрицал влияние плотности населения на развитие общества и даже просто на рост населения. Основой для такого отрицания видимо служил пример перенаселенных восточных стран, которые, несмотря на людские ресурсы, тем не менее, нисколько не продвигались в своем технологическом развитии. Впрочем, либерализм со своей стороны эти факторы оценивает исключительно в меркантильном плане, что не намного лучше.

Но как я уж сказал, на самом деле плотность населения это лишь один из факторов, определяющих развитие человеческой культуры и, естественно, если рассматривать его отдельно, он будет спорен.

Важно ведь не только жить рядом, важны и связи, помогающие наладить взаимоотношения в обществе. А это напрямую зависит от инфраструктуры. Ведь чрезмерная плотность населения порой может даже мешать развитию, создавая хаос в управление таким обществом, что, собственно, нередко и происходит в тех самых перенаселенных восточных странах.

Инфраструктура еще более многогранный фактор, чем плотность населения. Не зря до сих пор есть некоторые расхождения в определение этого термина. Социологи говорят о социальной инфраструктуре, т.е. об отраслях экономики, помогающих удовлетворять потребности людей, обеспечивать качество жизни и воспроизводство. А экономисты рассуждают уже конкретно об инфраструктуре рынка – т.е. это все то, что помогает создавать необходимые условия для развития частнокапиталистических предприятий, вся совокупность инженерно-технических сооружений и объектов, обеспечивающих на определенной территории бесперебойное движение потоков грузов, людей, энергии, информации. Проще говоря, это такие материально-технические условия, без которых невозможно успешное осуществление современных хозяйственных операций.

Но совершенно ясно, что инфраструктура влияла на развитие общества задолго до того, как появилось само понятие частнокапиталистических предприятий.

Сейчас в инфраструктуру обычно включают три сферы человеческой деятельности – энергетику, транспорт, связь, и вот как раз из этого собственно и вытекает суть термина, причем неважно, где и для чего он применятся, пусть даже для военных операций.

Получается, что инфраструктура это именно то, что помогает людям взаимодействовать друг с другом на всех возможных уровнях. Сюда можно включить даже языки народов мира, которые, фактически, являются одними из древнейших элементов инфраструктуры, обеспечивающие определенную возможность для коммуникации. Они же порой и значительно осложняют все это, и особенно часто такое происходит именно в восточных странах, где сотни языков смешиваются в одном городе. Но марксизм, да и другие западные идеологии, такие лингвистические проблемы обычно вовсе не рассматривают, как одну из причин влияющих на развитие общества. Видимо потому, что этому слишком много внимания уделял дискредитировавший себя национал-социализм.

На данный момент существует три основных подхода к общественному развитию. Это формационный подход, начало которому положил еще Маркс, цивилизационный подход, и в последнее время все большей популярностью пользуется мир-системный анализ.

При формационном подходе плотность населения и инфраструктура рассматриваются обыкновенно исключительно в экономическом ключе, т.е. как именно они помогут повлиять на классовую борьбу и в целом на производительные силы общества. И то, что такое влияние имеется это бесспорный факт. К сожалению, на этом формационный подход и заканчивает свой анализ этих факторов, поскольку одна из его аксиом это абсолютизация законов истории, где единожды изученный фактор везде и всюду проявляет себя одинаково, и потому слишком углубляться просто ненужно.

Цивилизационный подход изначально больше интересуют социокультурные факторы, потому тут плотность населения и инфраструктура, если и рассматриваются, то чаще всего в свете своей какой-либо необычности, например особенности римских дорог, как уникального явления, присущего именно римской цивилизации. С одной стороны, такой подход позволяет лучше изучить отдельные факторы и даже детали технологии производства тех же самых дорог. С другой стороны, поскольку в цивилизационном подходе плохо решена проблема эволюции цивилизаций и их взаимовлияния, то здесь понятия плотности населения и инфраструктуры вообще рассматриваются почти как некие описательные признаки и на этом все.

Мир-системный анализ одно из недавних ответвлений современной социальной теории. Предыдущие два подхода здесь критикуют в первую очередь за то, что те склонны рассматривать социальную реальность в трех разделенных, особенных сферах: политической, экономической и социокультурной. И зачастую последователи предыдущих подходов делают это так, будто изменения в одной сфере происходят совершенно автономно от другой. Так формационный подход именно потому столько внимания уделяет материальным факторам развития общества, потому что считает политические и культурные особенности всего лишь следствием материальных факторов. В цивилизационном подходе наоборот, социокультурные особенности становятся первопричиной, вслед за которой формируется и все остальное.

В мир-системном анализе такое разграничение считают ненужной догмой, являющейся прямым следствием господства либеральной идеологии. При таком анализе все происходящее в обществе рассматривают с более цельных, системных позиций, здесь вообще отметается понятие линейной эволюции. В этом отношении эта теория уже более полно оценивает человеческое общество, чем предыдущие. Мир-системный подход анализирует определенные исторические системы, которые автономны, имеют временное начало и конец, и определенные пространственные рамки, которые могут меняться. А универсальным фактором здесь являются тем самые исторические системы, проявляющиеся в форме мини-систем и мир-систем, которые в свою очередь бывают в форме мир-экономик и мир-империй. Различаются они по способам интеграции соседних систем и типу обмена.

Получается, что здесь плотность населения, это прежде всего один из факторов, влияющий на размер системы, и уже тем самым он важен, поскольку тут именно размер помогает системе быть полноценной и попросту выживать. Инфраструктура же здесь важна тем, что она способствует развитию мир-системы тем, что помогает влиянию внешних, «экзогенных» факторов, будь это торговля, война, или нечто третье.

К сожалению, сегодняшний мир-системный анализ уделяет больше внимания развитию крупных мир-систем. В частности, исследователи в основном изучают державы-гегемоны и все циклы этих держав. И у мир-системного анализа все-таки несколько расплывчато понятие того, а что именно дает начало всем этим системам, и какие факторы, кроме внешней конкуренции, способствуют их кризису. Это не слишком мешает при рассмотрении общих, глобальных процессов, но если углубляться в детали, причем в те самые, которые когда-то и дали Валлерстайну – создателю этой теории – основание критиковать предыдущие подходы, снова возникают почти те же вопросы. Речь идет обо всем том, что осталось в стороне от трех китов - политики, экономики, культуры – как тут эволюционируют институты религии, семьи, как меняется демография, как тут протекает жизнь небольших сообществ и многое другое. Каким образом все это взаимодействуют и взаимоизменяется в мир-системах, и есть ли какие-то общие правила у таких изменений? Вот тут мир-системный анализ начинает углубляться в детали. Ученые понимают, что связь, конечно, есть, но зачастую их выводы выглядят лишь как общая оценка происходящего, за которой трудно увидеть какое-либо возможное решение, что уже в невыгодную сторону отличает мир-системный анализ от того же формационного подхода.

Вот мы и вернулись к тому, что необходимо понять зависимость развития человеческого общества, культуры от условий проживания различных групп людей, раз уж это столь односторонне или расплывчато объясняют существующие исторические теории.

Глава 2 – Базис общественного развития и отношений

Итак, есть два фактора, от которых в человеческом сообществе, собственно, начинает выстраиваться и остальное. Это, как я говорил в начале, плотность населения и развитость инфраструктуры. Термин из социологии – концентрация населения в пространстве, более полно отражает смысл первого фактора, потому теперь лучше использовать его.

Насчет понятия «инфраструктуры» тоже нужно уточнить. Я говорю больше именно о социальной инфраструктуре, а еще точнее обо всем том, что помогает людям взаимодействовать друг с другом на всех возможных уровнях социума – и понятно, что все это начало зарождаться гораздо раньше, чем начал развиваться капитализм и, возможно, даже раньше, чем появилось само понятие «денег».

В отличие от подхода при мир-системном анализе, я пока не собираюсь рассматривать отдельные исторические системы, а пытаюсь найти общее для всех подобных систем, причем вне зависимости от того, когда и где существовали эти исторические системы. Наиболее целостно это будет смотреться в специальной таблице.

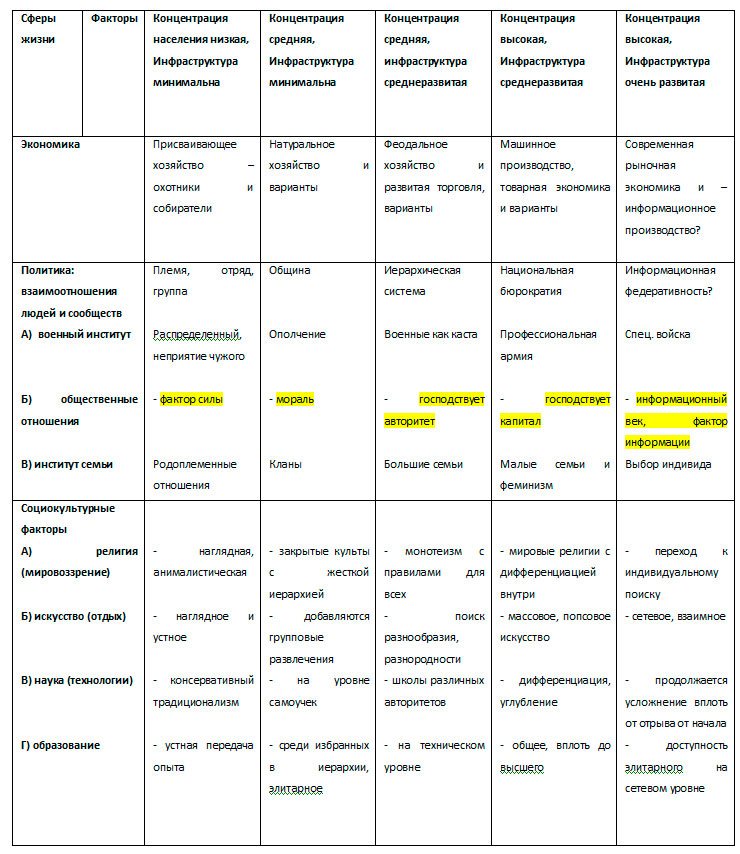

Первичная таблица зависимости развития общества от системообразующих факторов инфраструктуры и концентрации населения

|

Сферы жизни |

Факторы

|

Концентрация населения низкая, Инфраструктура минимальна |

Концентрация средняя, Инфраструктура минимальна |

Концентрация средняя, инфраструктура среднеразвитая |

Концентрация высокая, Инфраструктура среднеразвитая |

Концентрация высокая, Инфраструктура очень развитая |

|

Экономика |

Присваивающее хозяйство – охотники и собиратели |

Натуральное хозяйство и варианты |

Феодальное хозяйство и развитая торговля, варианты |

Машинное производство, товарная экономика и варианты |

Современная рыночная экономика и – информационное производство? |

|

|

Политика: взаимоотношения людей и сообществ А) военный институт

Б) общественные отношения

В) институт семьи |

Племя, отряд, группа

Распределенный, неприятие чужого

- фактор силы

Родоплеменные отношения |

Община

Ополчение

- мораль

Кланы |

Иерархическая система

Военные как каста

- господствует авторитет

Большие семьи

|

Национальная бюрократия

Профессиональная армия

- господствует капитал

Малые семьи и феминизм |

Информационная федеративность?

Спец. войска

- информационный век, фактор информации Выбор индивида |

|

|

Социокультурные факторы А) религия (мировоззрение)

Б) искусство (отдых)

В) наука (технологии)

Г) образование

|

- наглядная, анималистическая

- наглядное и устное

- консервативный традиционализм

- устная передача опыта

|

- закрытые культы с жесткой иерархией - добавляются групповые развлечения - на уровне самоучек

- среди избранных в иерархии, элитарное

|

- монотеизм с правилами для всех - поиск разнообразия, разнородности - школы различных авторитетов

- на техническом уровне

|

- мировые религии с дифференциацией внутри - массовое, попсовое искусство

- дифференциация, углубление

- общее, вплоть до высшего

|

- переход к индивидуальному поиску - сетевое, взаимное

- продолжается усложнение вплоть от отрыва от начала - доступность элитарного на сетевом уровне

|

По системообразующим факторам:

Концентрация населения –

Низкая – группы людей максимум до нескольких сотен человек, практически не контактирующие с другими подобными группами. Неважно, где и сколько в целом таких групп имеется в мире, стране, регионе, важна именно их собственная величина.

Средняя – локальные поселения до тысячи до десятков тысяч людей, имеющие возможность контактировать с соседними поселениями.

Высокая – от сотни тысяч и выше

Инфраструктура:

Минимальная – тропы, примитивные дороги, в некотором количестве используются водные пути, многочисленные языковые, религиозные и прочие различия, что затрудняет контакты.

Среднеразвитая – выстраивается определенная социальная лестница, имеются общие правила и общие интересы, дороги и связь выходят на приемлемый для развития торговли уровень, имеется возможность появления определенных энергетических проектов

Высокоразвитая – очень хорошая энергетика, связь и дороги. В социальном плане также доминирует единый стиль и образ жизни, единая языковая и мировоззренческая культура.

То, что перечислено в колонке «сферы жизни», это всё то, из чего складывается общество, и надо понимать, что хотя эти сферы указаны раздельно, они взаимосвязаны и зависят друг от друга на всех уровнях. Т.е. изменения на социокультурном уровне заставляет меняться и экономические с политическими отношениями и наоборот.

Также надо понимать, что усиление системообразующих факторов просто добавляет новые жизненные реалии, старые при этом вовсе не исчезают, они в разных видах по-прежнему остаются в структуре общества. Например, появление мировых религий отнюдь не исключило анималистические воззрения, которые сохраняются даже не только в каких-то далеких и недоступных джунглях, но и проявляются в виде суеверий и т.п. в современных городах. Еще более заметно это с факторами силы, моралью и авторитетом – все это вполне проявляло себя даже в самый пик господства капитала, никуда не исчезает и сейчас.

Зато существует обратное явление. В случае ослабления давления системообразующих факторов, проявляется эффект исчезновения более сложных форм проявления общественной жизни. Это любой из нас может почувствовать, например, в туристических походах. Там право денег сильно ослабевает – хотя, конечно, все туристы помнят, что в большом мире деньги необходимы, но в экономических отношениях господствует бартер – сделай что-то мне, и я сделаю что-то для тебя. В таких отрядах дифференцированный научный подход попросту неуместен и потому кто имеет знание, тот и авторитет (он на данном уровне давления системообразующих факторов становится наиболее значимым в общественных отношениях). Еще сильнее подобный эффект проявляется в военное время или в условиях, в которые людей поставила катастрофа, когда людей остается немного после, например, гибели корабля. Это шаблон, однако, он потому и стал шаблоном, что люди в ситуации «вынужденных островитян» всегда ведут себя иначе, чем в больших сообществах.

Появление сетевых и спутниковых технологий вывело уровень взаимоотношений людей на новый уровень, когда человек, даже физически оторванный от сообщества, имеет возможность виртуально оставаться с большим миром. В таких технологиях заключается потенциал, позволяющий включать в орбиту мирового сообщества те группы людей, которые традиционно были вне мирового влияния. Но если сеть пропадает, все быстро возвращается на круги своя.

Таблица показывает зависимость человеческого общества от системообразующих факторов без каких-либо временных рамок, поскольку время в данном случае хоть и учитывается при том же росте численности населения и постройке тех же дорог, оно остается вторичным фактором, который можно при определенных условиях обойти, преодолеть. Так оно и происходило в очагах зарождения древних культур, где фактически искусственное или случайное повышение из-за миграций концентрации населения, меняло общественные отношения.

Как можно заметить, инфраструктура постоянно немного отстает в своем развитии от роста концентрации населения. По сути, именно концентрация населения порождает потребность в развитие инфраструктуры, что в свою очередь начинает развивать все остальные механизмы общественного развития. И подобное легкое отставание в какой-то степени объясняет цикличность в историческом развитии человечества, когда периоды бурного роста сменялись периодами застоями. Такие циклы имелись как на глобальном уровне, так и на всех возможных региональных. И часто более мелкие циклы в какой-то степени сглаживались возможностью расширения ареала обитания для человека – колонизациями и войнами, что отменяло необходимость повышения качества инфраструктуры. Начиная со времени индустриализации, расшириться стало некуда и это дало тот толчок в развитие инфраструктуры, который и привел человечество к тому, что мы имеем сейчас.

Возникает вопрос – ведь далеко не везде на Земле соблюдается именно высокая концентрация населения с высокоразвитой инфраструктурой. Какой эффект дает, например, сочетание высокой концентрации населения с неразвитой инфраструктурой и наоборот, низкая концентрация и хорошая инфраструктура? Вот тут можно повторить, что именно концентрация населения вынуждает улучшать инфраструктуру. И высокая плотность населения просто невозможна без определенного уровня инфраструктуры. Миллионы людей не смогут жить в джунглях или пустынях и если каким-то образом они там окажутся, то по большой части перемрут, а оставшиеся в живых будут уже вполне подходить под выводы таблицы.

При низкой же концентрации населения становится трудно поддерживать высокий уровень инфраструктуры, хотя здесь эффект будет проявляться, конечно, не так быстро, как в первом случае. Тем более, компьютеры и роботехника сейчас вполне могут заменять человека в определенных сферах. Но даже машины изнашиваются, а когда людей мало, рядом просто может не оказаться инженера нужной квалификации чтобы отремонтировать их. Вдобавок, как я уже говорил, даже поддержка машинами экономики, не отменяет взаимосвязей в общественной жизни и малая концентрация населения не сможет поддерживать должные уровни отношений в социокультурной сфере, что в свою очередь опять же отразится на экономике. Товары, производимые пусть даже роботами, в таком случае станут элементарно не востребованы. Хотя, конечно, вариант когда элита, живя отдельно, пользуется благами высокоразвитой инфраструктуры, возможен – но это вопрос уже из другой области.

В политической же сфере настоящее, а не искусственное снижение концентрации населения отразится почти сразу. Станет не нужным большое количество природных ресурсов и тем более какое-то эфемерное влияние на другие сообщества. Зато в случае нехватки людей, может возникнуть потребность в человеческих ресурсах, а это уже будет походить на прямой возврат к рабовладельческому строю. Даже если были бы нужны не работники на плантациях, а просто новые ученые, которых при малой концентрации населения не хватает, то и такой вариант является почти тем же самым рабством.

Получается, что любые отклонения в одном из системообразующих факторов, начинают притягивать к себе и второй фактор, что отражается уже на всем сообществе. Просто происходит подобное не сразу и, более того, во втором варианте можно искусственно замедлять этот процесс.

Возникает другой вопрос – а возможна ли еще более высокая концентрация населения и более высокий уровень развития инфраструктуры?

Насколько я понимаю, большей концентрации населения, чем имеется в современных мегаполисах, достичь просто невозможно, поскольку тут начинают превышаться физические возможности человека. И хотя самим мегаполисам еще есть куда расти, благо место на Земле пока имеется, максимальная концентрация внутри городов все-таки уже достигнута.

Зато с технологиями рост, конечно, возможен. Более того, появление новых технологий неизбежно при такой концентрации населения и это может еще в какой-то степени улучшить инфраструктуру – ведь не все мечты фантастов еще реализованы, всякие телепорты и передатчики мыслей пока остаются фантазиями. Правда, уповать на подобное было бы слишком самонадеянно, потому что более вероятен обратный эффект. Усложнение технологий может привести, в конце концов, к их отрыву от человеческого общества, а, значит, дальнейшее их развитие уже не будет влиять на человечество. Почему? Потому что человеческий мозг будет не в состоянии охватить всю научную цепочку. Человек будет знать лишь малую часть общей таблицы, и без взаимодействия с соседними частями такой ученый не сможет применить свои знания в реальности. Это, собственно, одна из ряда многих причин, почему на этом уровне развития информация выдвигается на один уровень с другими факторами влияния.

Все приведенные выше выводы правильны. Но, тем не менее, изучая историю и современные страны, легко можно отметить, что везде все это проявляется совершенно по-разному. Например, почему тот же самый перенаселенный Китай только в последние десятилетия начал бурно развивать инфраструктуру? Почему даже в западных странах это происходит по-разному? Вот здесь мы возвращаемся к историческим системам и к идеологиям.

Глава 3 – Общество и давление системообразующих факторов

Дело в том, что в таблице можно выделить два вида факторов – постоянные, те, которые проявляются однозначно при достижении определенного уровня развития и те, которые вариабельны (таких большинство), т.е. их проявление можно в той или иной степени модифицировать, ослабить или наоборот усилить, замедлить или ускорить их развитие. Причем с учетом взаимодействующих, конкурирующих мир-систем, такое влияние может происходить и со стороны соседей.

Идеологии же, причем не слишком важно, основаны ли они на политике или теологии, определяют это самое влияние изнутри, а также и взаимодействие с другими системами. Фактически, идеологии в руках людей становятся теми самыми инструментами, с помощью которых можно влиять на системообразующие факторы. Если же общество не может определиться с идеологией, то влияние первичных факторов все равно остается, просто оно становится более слепым, усредненным. И серьезные кризисы могут даже отбросить такое общество назад, на предыдущие уровни развития. Такое случалось во времена чумы в Европе, такое происходило при вторжениях варварах или при больших экологических катастрофах, наподобие извержений вулканов и засух.

Образно говоря, идеология является тем маслом, что позволяет общественному механизму работать нормально. В идеологии всегда должно присутствовать понимание существующих условий – в нашем случае это переход к информационному веку.

Однако, для того чтобы разобраться, как именно идеология могла бы влиять на развитие человечества в новой эпохе, сначала нужно рассмотреть как все это происходило раньше - как идеологии соприкасались и меняли те объекты таблицы, которые вариабельны, и как постоянные факторы влияют на создание новых идеологий.

Но перед этим необходимо пройтись по всем пунктам моей первичной таблицы. Выделенные желтым цветом это и есть постоянные факторы. Они присутствуют всегда, просто при достижении определенного уровня развития общественных формаций, некоторые из них проявляются сильнее. Их влияние определяет практически все, в том числе и эффективность идеологий.

Такие постоянные факторы я отнес к категории внутренней политики, ведь в первую очередь они определяют отношения внутри общества и то, как именно общество выживает.

Сила, право силы это древнейший из таких факторов и он одинаково проявляет себя везде, даже у животных. Если ты сильнее – значит выживаешь и ты прав. Другое дело, что такое поведение более эффективно для одиночек. Когда же речь заходит об обществе, это право значительно сглаживается, хотя никуда не исчезает и всегда готово проявить себя в нужный момент.

Влияние фактора морали усиливалось по мере роста первобытных племен. Это влияние породило один из самых существенных социальных институтов общества, семью, во всех ее различных формах. Кровные узы очень важны в жизни людей, и ради близких человек готов на многое, если не на все. В районах, где география создает определенные физические разграничения между людьми, фактор крови и до сегодняшнего века остается главенствующим, что является одной из причин, почему в таких районах так тяжело приживаются современные цивилизационные нормы. Впрочем, мораль определяет и просто взаимоотношения внутри сообщества, благодаря чему и становится возможным усиление следующего фактора, авторитета.

Но особенно сильно воздействие авторитета стало проявляться с появлением письменности. Человека начали уважать не только за силу и за первородство, человека начали уважать и за проявленные им качества, что оставалось с ним даже тогда, когда он старел и слабел – но люди уже вполне понимали, что такое произойдет со всеми и это не причина отказывать в авторитете. Этот фактор пустой звук, когда человек - одинокий охотник, но там, где есть развитое сообщество, уважение начинает быть вполне реальным фактором влияния, ради которого стоит трудиться. Авторитет породил такую вещь как право – которое и стало формировать структуру государства. В культуре же авторитет создает моду, которая действительно важная вещь в жизни сообщества, поскольку влияет на ценностные приоритеты, и еще авторитет определяет учения, как религиозные, так и любые другие, все они напрямую связаны со структурой образования.

Право позволило усложнить сообщество, и теперь труд человека можно было унифицировать через капитал. Деньги, будучи универсальным эквивалентом обмена, воплощают в себе, в единой форме все то, что человечество может создать. Потому капитал проникает практически везде, в любые поры общества и уже через это универсальное мерило определяются остальные взаимоотношения.

Однако сейчас наша цивилизация подошла к барьеру, за которым стал проявлять себя следующий фактор, которые еще более универсален, чем капитал. Это информация в любом из ее видов. Ее влияние проявлялось и раньше, даже в первобытную эпоху, например в виде сплетен, но сейчас, благодаря новым технологиям, фактор информации становится доминирующим. У нас есть те, кто хочет воспринимать и обменивать информацию, и таких людей большинство. Трудно четко определить все границы возможного влияния этого фактора, ведь новый период только начался, но уже сейчас ясно, что информация способна влиять на очень многое, если не на все в нашем мире.

Теперь о вариабельных объектах. Они в чем-то проще, не столь всеобъемлющие, как постоянные, но именно через них реализуется сама структура общества, что определяет и возможность всего дальнейшего развития.

Пройдемся сначала по тем объектам, которые я отнес к начальному уровню влияния системообразующих факторов – т.е. когда они практически отсутствуют. И здесь наименьшая вариативность по сравнению с остальными колонками, поскольку при таком уровне развития выбирать особо не из чего.

В экономики это охотники и собиратели. Понятно, что когда людей мало, то просто нет необходимости в чем-то более развитом, охота, рыбалка и даже просто собирательство действительно вполне эффективно могут поддерживать одиночек или небольшие группы людей.

И такие группы, как правило, очень настороженно относятся к чужакам, в первую очередь просто потому, что не привыкли к общению с другими сообществами, а во вторую из-за того, что здесь есть определенная доля конкуренции – там, где удачно охотится один, не факт, что там смогут также удачно охотиться двое. Современные охотники в этом отношении почти столь же консервативны, как и наши предки.

Воины в таких группах, все кто могут держать оружие, если есть необходимость. В семейном институте здесь господствуют родоплеменные отношения, то есть когда все друг друга знают и когда все родственники, ну или относятся друг к другу по родственному принципу.

Культура в подобных мелких сообществах может быть вполне самобытна, однако редко выходит к чему-то действительно сложному, потому я и назвал ее религию наглядной, подражательной, люди верят в то, что видят, хотя тут могут быть разные варианты. А технологии же у них развиваются скорее случайно, чем действительно осознано. Удачные находки приживаются, но это бывает не так уж и часто.

Искусство на таком уровне чаще всего даже не осознается как таковое. Конечно, люди в лесах могут оценить некоторые современные шедевры, случись им увидеть их. Но для них это останется забавной новинкой, частью цельного мира, которая - вот она была и вот ее уже нет. Об этом можно позже рассказывать вечерами у костра, но не более того.

Образование, как специально выделенная область человеческой жизни, здесь вообще отсутствует или же носит такой же наглядный, подражательный характер, как и религия.

Все несколько усложняется на втором уровне влияния, когда людей уже настолько больше, что образуются достаточно значимые общины. Таковыми были первобытные племена, начинавшие создавать поселения, поскольку пещеры становились не слишком удобными для больших семей.

Экономика усложняется просто потому, что необходимо прокормить большое количество людей – это могло быть как крестьянское, так и кочевое хозяйство, что зависело от условий проживания. В таких хозяйствах необходим определенный уровень развития ремесленных навыков, поскольку без них трудно поддерживать все в должном порядке. Но поскольку инфраструктура по-прежнему не развита, все это остается на внутриплеменном уровне и в отношениях с чужаками все остается почти так же, как это было и у охотников.

Основные решения принимаются на уровне общины и здесь редко бывает абсолютный лидер, поскольку формируются такие общины уже из нескольких кланов, где естественно присутствует определенный уровень конкуренции. При нормальном варианте развития это улучшает подход к образованию, а также влияет на отношения с соседями.

Религия в разросшихся группах отдается на откуп старейшинам и просто лидерам, она, по сути, формирует мировоззрение всей общины и это уже дает определенную власть, которую и начинают ограждать. Культы очень влиятельны внутри общины и практически ничего не значат для всех остальных. Они могут даже закреплять свое отличие путем специальных ритуалов и вот здесь формируются те самые первые идеологии. Такое обособление позволяет подчеркнуть свою значимость и правильность выбранного жизненного пути.

Образование здесь также взаимосвязано с верованиями, как и раньше. Наиболее значимая информация, священные знания передаются только тем, кто способен доказать свою преданность культу. Так было в древности, так происходит и сейчас в закрытых небольших организациях, пусть это и называется часто по-другому.

Наука, технологии остаются на уровне самоучек, просто иногда, если это совпадает с интересами конкурирующих кланов, такие исследования могут получать дополнительную поддержку общины.

Искусство и развлечения уже не удел нескольких чудаков, это вполне поддерживаемые групповые развлечения, во многом связанные с теми же самими обрядами и варьируемые в зависимости именно от религиозных взглядов.

На следующем уровне, когда начинает улучшаться инфраструктура – дороги, морская и речная торговля, общая письменность и многое другое – в натуральное хозяйство вносится такой дополнительный элемент, как торговля, позволяющий разнообразить и в целом усложнить хозяйственную деятельность, что в свою очередь позволяет расширять и возможности отдельного человека, и общины в целом. Здесь вариантов роста становится гораздо больше, выбранный путь впоследствии может отразиться и на развитие общества, и даже на его возможности выживать. Из вариантов тут можно назвать, как классическое общинное хозяйство, позволяющее себе торговать с приезжими купцами, так и целые торговые республики, почти целиком ориентирующиеся на этот вид деятельности. Возможна и даже популярна трофейная экономика – если говорить просто, то выживание и развитие общины за счет грабежа.

Более того, на данном этапе развития, зачастую именно от этого и начинают выстраиваться отношения общества с соседями, когда нужны не просто какие-то разнообразные ресурсы, а именно люди, рабы. Т.е. все те, кто своим бесплатным трудом будут обеспечивать экономический рост сообщества – а платный подобный труд бесперспективен, поскольку вокруг все еще слишком много свободной земли, куда при первой возможности уйдут все недовольные условиями труда.

Увеличение численности людей и инфраструктуры затрудняет решения вопросов через советы старейшин и прочее. В обществе начинает выстраиваться иерархическая структура с четко определенными правовыми нормами, где каждый человек имеет свое назначение и несет разную ответственность. Иерархия в какой-то степени размывает семейные понятия, теперь уже не нужно знать всю родню по именам и достижениям, хотя на более близком уровне влияние семьи даже усиливается, ведь понятие «наследования» в таких структурах очень развито.

В какой-то степени такому подходу способствует и религия, где уже не только нет обособления, а наоборот, религия готова к тому, чтобы впитывать в свои ряды все новых и новых членов, поскольку новые люди здесь все такой же ресурс и это так же почти напрямую связано с экономикой. Этим объясняется и конкуренция с взаимной нелюбовью монотеистических религий – ведь здесь говорят о всеобщем мировоззрении, потому другое такое же «всеобщее» является прямым соперником.

Зато развивающаяся торговля и подобная готовность к принятию других (естественно, речь о городах, поскольку в слаборазвитых регионах по-прежнему господствует предыдущий уровень отношений), начинает выделять искусство как отдельную сферу жизни. Такая дифференциация позволяет усложнить творчество. И все вместе это позволяет наиболее успешным людям объединять вокруг себя других, создавая тем самым новые школы-учения, где определяется направление так же и научных поисков. Когда задействованы усилия многих, исследования углубляются, усложняются, это совершенствует технологии, что в свою очередь начинает влиять и на все остальное сообщество.

Эти же школы выдающихся авторитетов поддерживают и образование, поскольку они также нуждаются в человеческом ресурсе, но тут необходимы не рабы, а соратники, которые знают и понимают происходящее.

Развитие технологий повышает уровень жизни, идет демографический рост, в ряде районов концентрация населения становится действительно высокой. Причем не обязательно, что это наиболее благоприятные в климатическом отношении районы. Чаще наоборот, некоторые недостатки климата вынуждают людей селиться рядом и быстрее развивать инфраструктуру.

Теперь, когда таких густонаселенных районов становится все больше, усложняются и торговые отношения, более того, они превращаются в определяющий фактор дальнейшего развития общества. Экономика эволюционирует в товарную, когда производство ориентировано в первую очередь на создание товаров, а не на удовлетворение каких-либо нужд, как это было раньше. Приоритет получает экономический баланс, где важны как внутренние, так и внешние интересы, и то, как именно налажен весь процесс, определяет успешно данное сообщество или нет.

В целом общество секуляризируется, идет то самое классовое расслоение, где люди уже не имеют возможности уйти, поскольку свободных земель практически нет и вынуждены работать там, где это предлагается. Во многом такая дифференциация объясняется и тем, что общество тоже начинает разделять все свои функции, так же, как это недавно происходило в культуре, науке и образовании. Это появляются национальные бюрократии, чьи интересы защищает уже профессиональная армия. Бюрократия обобщает подход к решению всех проблем, и это начинает влиять на семейный институт. В подобных структурах могут быть практически одинаково эффективны и мужчины, и женщины. Права полов уравновешиваются, семьи уменьшаются. Важнейшую роль тут играет унифицирующая роль капитала, который и позволяет проводить подобные обобщения.

И на уровне мировоззрения такое обобщение все усложняет. Религии, идеологии начинают разветвляться, раскалываться, оценивая со всех возможных сторон происходящие процессы, позволяя для разных вещей найти соответствующую точку зрения, которая может быть выражена даже всего одним человеком и после воспринята многими.

Общий подход влияет и на высокое искусство. Здесь окончательно преодолена та грань, за которой сложное искусство было доступно только на уровне элит. Более того, при господствующей товарной экономике, искусство само становится товаром и естественно начинает развиваться в ту сторону, где больше спрос – а это, как правило, довольно упрощенные вещи. Также творчество практически окончательно отрывается от языческих, обрядовых корней, которые раньше в значительной степени определяли рамки его развития.

Образование становится массовым просто потому, что без него некоторые технологии недоступны на общем уровне, а это может сделать экономику неконкурентоспособной.

А технологии развиваются в первую очередь те, что востребованы на рынке. Все более сложное и фундаментальное остается на уровне учений и оценивается чаще всего только специалистами. Зато растущее обобщение технологических достижений позволяет подчеркнуть тенденцию человеческого сообщества к развитию всех уровней взаимоотношений.

И это отражается на последующем усложнении инфраструктуры, как это происходит на современном этапе. Все в обществе становится взаимосвязанным, хоть и необязательно взаимозависимым. При таком уровне развития товарная экономика вынуждена кардинально меняться, поскольку некоторые вещи уже не зависят от производства и всего того, что связано с индустрией. Это виртуальные факторы, которые, тем не менее, имеют вполне определенный денежный вес, что объясняется просто – это тоже человеческий труд и на это есть спрос.

В какой-то степени старое товарное производство вынуждено потесниться перед пришельцем из, казалось бы, совсем других сфер – из искусства и науки. Хотя материальную сторону жизни, конечно, это никак не отменяет.

В тоже время и для первого, и для второго необходимы ресурсы, причем не только сырье. Нужны люди готовые поддерживать все это информационное разнообразие, и даже не только как потребители, а как часть процесса, необходимая шестеренка в общем механизме. И чем больше таких «поддерживающих», тем мощнее вся эта новая структура. Подобный новый подход определяет и новый вид конкуренции между сообществами – когда идет спор за сферы влияния.

Трудно сказать, как именно это влияет на государственное управление и армию, но ясно, что все эти процессы проникают и сюда, старое доброе обобщение получает те технологии, когда возможен индивидуальный подход. В том числе и на уровне семьи, когда появляются вопросы – а нужен ли вообще такой вид социального института, поскольку его функции во многом начинают замещать технологиями. Ясно, что этот процесс происходит прямо сейчас и потому пока трудно прогнозировать, чем все закончится.

Информационное разнообразие начинает определять и человеческое мировоззрение. Доступность подобных материалов помогает в индивидуальном поиске, в то же время всегда поддерживая определенную связь с началом, с теми общими взглядами, откуда и начался этот поиск. По сути, религии здесь превращаются в стартовые площадки, каждая со своими условиями, откуда и можно начинать собственный поиск, который всегда можно сравнить с подобными же действиями других людей.

Искусство, творчество начинают определяться уже исходя того, как именно люди взаимодействуют друг с другом, в первую очередь в Интернете. Это своеобразное взаимное творчество, которое, может быть, и не уходит в глубины, как это было у гениев, поддерживаемых собственной школой-учением, но зато такое творчество начинает охватывать всевозможные стороны человеческого общения, включая и те, которые раньше вовсе не относились к искусству. Этим в некоторой степени объясняется и слияние такого искусства с экономикой уже не в качестве еще одной разновидности товаров, а в виде определяющего фактора, с которого и начинается все остальное.

Технологии на таком уровне усложняется до максимального предела, когда за этими сверхсложными вещами трудно разглядеть фундаментальное начало и в одиночку подобные технологии создать нельзя. Это настоящие производственные цепи, где одно взаимосвязано с другим, и где даже существует риск отрыва подобные технологий от собственно жизненных требований и создателей, когда технологии начинают создаваться ради технологий.

Образование при таком уровне развития стало отходить от классических форм, и уже не настолько придерживается определенных учений, как это было раньше. Теперь у человека появляется возможность независимого приобретения знаний, причем даже знаний очень высокого уровня, что в какой-то степени неминуемо отражается на существующих образовательных схемах. Старые учреждения становятся скорее контрольными органами, чем действительно образовательными центрами, поскольку они в первую очередь востребованы именно в таком виде.

Таковы вкратце все объекты таблицы. Теперь, собственно, можно рассмотреть, как со всем этим работают идеологии, почему все это принимает столь разнообразные формы при реализации.

Глава 4 – Истоки и реализация идеологий

Идеология, религия - по сути дела очень близкие понятия. И то, и другое определяет именно мировоззрение человека, и через это сходство можно понять, как происходит влияние идеологии на развитие, изменение общества.

Ведь любое общество это не самостоятельный организм. Оно всегда состоит из людей, из индивидов, чьи интересы и реализуются при объединении в группы. И взаимоотношение индивидуума с обществом и есть та самая сердцевина, что определяет суть идеологии.

Но возникает вопрос, как же именно это происходит. Думается, все довольно просто. Любой из нас, любой человек находится под давлением фактора собственных интересов, то есть всего того, ради чего он и живет, начиная с подсознательных желаний и заканчивая наиболее сложными социальными интересами.

Общество же всегда провозглашает строгую систему ценностей, через которую индивид может в определенной степени реализовать свои интересы, и чем более высокоразвито общество, тем полноценней реализуются интересы индивида, которые вовсе не обязательно сплошь эгоистичны – социальные интересы нередко предполагают обратное.

Схема взаимоотношений индивидуума и общества

Как можно понять это влияние взаимно. Полностью интересы отдельного индивида, естественно, не могут быть реализованы в общественных ценностях. И поэтому они вынуждены подстраиваться под провозглашаемую мораль - т.е. интересы человека модифицируются, реализуются по-разному. Даже выживание не однозначно. По мере развития общества, оно частично трансформируется в такое понятие, как познание. И с остальными интересами так же, в истории бывали случаи, когда одни и те же интересы трактовались чуть ли не противоположно. Потому необходим баланс между потребностями индивидуума и системой ценностей общества, этим и занимается идеология.

Интересы индивидуума Идеология Объявленные ценности

Фактически идеология мост, что соединяет индивидуума и общество. Она вкачивает его интересы в общество, одновременно фильтруя их. Какие-либо ошибки здесь могут привести к перекосам, что в свою очередь отражается и на индивидууме, и на самой идеологии.

Почему и на идеологии?

Дело в том, здесь все взаимосвязано. Мировоззрение (религия, идеология) влияет на развитие творчества (искусство, наука) и на экономику с политикой. Творчество определяет развитие образования и вместе они также меняют экономику с политикой, это отражается уже на системообразующих факторах (концентрация населения, инфраструктура) которые в свою очередь оказывают давление на все остальное, и, возможно, даже в большей степени на мировоззрение – то вынужденно меняться из-за видоизменившихся обстоятельств.

Но просто выдвинуть идеологию и провозгласить определенные правила мало. Постоянные факторы из первичной таблицы являются тем, что оказывает свое влияние на все социальные институты, которые выстраивает идеология и неправильная или недостаточная оценка этого влияния, может привести к кризису с последующим разрушения такого общества. Когда-то именно так устарела феодальная система, создававшаяся в период господства фактора авторитета и оказавшаяся не очень эффективной на последующем этапе развития капитала.

Трудно показать, как именно каждая идеология реализуется в рамках это подхода, потому, чтобы слишком не увязнуть в различных теориях, для более подробного рассмотрения проблемы можно использовать старый метод, который и сейчас наиболее популярен при трактовке политических течений. Я говорю о пошедшем еще от отцов-основателей христианской церкви тройственном подходе, где есть правые, левые и центристы. Это не всегда точное деление, поскольку нередко политические течения сочетают в себе все эти подходы, но это больше говорит о непоследовательности партии, чем о ее реальных взглядах.

Сейчас под правыми чаще всего подразумевают либералов, центральные партии это, как правило, консерваторы, левые же социалисты. В крайних формах правые превращаются в фашистов, центр в реакционеров-монархистов, а левые, само собой, это коммунисты. Но понятно, что правые, левые и центристы были и задолго до появления всех этих партий. Так в чем же они различаются по сути?

Чаще всего это деление означает различие в подходе к решению проблем сохранения и развития общества и государства. Все это происходило даже в Древнем Египте, где пусть и правил бог-фараон, но люди также влияли на него справа, слева, а кто-то и подлизывался, сохраняя статус-кво.

Правые чаще всего при решении проблем подходят от человека к обществу, это и определяет их выбор при реализации системы ценностей. Левые наоборот действуют от общества к человеку. Центристы же стараются сохранить традиционный уклад. Например, тот же современный либерализм рассчитан скорее на исключения из общества. Делалось это в попытке дотянуть уровень общества до уровня отдельных выдающихся личностей. Получилось, однако, не совсем то, что хотелось. Исключений оказалось слишком много, и они были слишком разные, в результате за их интересами начали теряться обычные люди, обыватели. Коммунисты пытались сделать нечто обратное, в результате в обществе правило среднее число, когда все и вся подтягивались именно к этому среднему.

Чтобы понять, как именно идеологии реализуются в рамках указанных мной схем и первичной таблицы, попробуем рассмотреть существующие примеры из современной жизни и истории.

При низком уровне развития системообразующих факторов у каждого из политических течений не так уж и много пространства для маневра. Ни правые, ни левые, как правило, при таком уровне развития не имеют какого либо влияния, потому в первую очередь главенствуют консервативные настроения везде и во всем. Так было у пещерных жителей, которые в течение тысячелетий не меняли уклад жизни, такое происходит и сейчас – в любой малонаселенной местности с плохо развитой инфраструктурой очень сильны традиции проявляющие себя практически в каждой детали жизни. И это легко объясняется, любые отклонения могут привести к банальному вымиранию.

Ненамного более инициативны люди и на следующем уровне развития. Однако здесь в какой-то степени могут проявить себя правые течения. Возьмем Древний Рим, классическое государство, многое из того, что там развивалось, позже нашло отражение в современной политике и культуре, даже сам термин «политика» это из античности. Ранний этап развития римской цивилизации как раз соответствует второму уровню давления системообразующих факторов из моей таблицы. То есть, некоторое население уже есть, все остальное в стадии роста.

Экономику раннего Рима составляло оседлое крестьянство, чьи интересы, собственно, и определяли римскую политику и идеологию. Земля, владение землей были главными интересами людей тех ранних общин, поскольку земля давала средства к существованию, земля давала защиту, что чуть позже было реализовано в одной из норм римского права – только владеющие землей являлись полноценными римскими гражданами. В отношениях с соседями на ранних этапах Рим придерживался довольно-таки милитаризированной политики, где конкуренция за землю составляла главную основу. Что интересно, в Риме уже понимали значение крупных общин в развитие человеческого общества и потому соседние города на первичном этапе просто-напросто разрушались, чтобы значимая община имелась только у самого Рима. Даже римских колонистов селили не более чем по триста человек.

Такая политика вела к быстрому росту самого Рима, и чем дальше, тем быстрее. В результате, на самой первичной римской территории к закату империи был по сути дела третий, если не четвертый уровень развития системообразующих факторов.

Идеология римского гражданства фактически выделяла всех владеющих им, как особенных людей среди остального плебса. Именно мнение Граждан определяло всю политику Рима, а также культурные тенденции, как, например, абсолютное господство латыни, причем не только потому, что кого-то заставляли учить язык, а скорее потому, что именно латынь давала возможность приблизиться к статусу истинного римского гражданина. Сейчас бы подобный строй назвали бы скорее фашизмом, где есть истинные граждане и все остальные второго сорта, но тогда это называлось демократией.

Впрочем, когда Рим перерос в империю, в его идеологии в определенной степени начали проявляться и левые тенденции. Те же соседние города давно не разрушались, а их граждане получали нечто вроде двойного гражданства, когда местное самоуправление оставалось за ними, а все остальное определялось Римом. Т.е. общественные нормы Рима копировались для новых городов, где население уже само приводилось к необходимым стандартам. Но греческую цивилизацию Рим не смог окультурить в римскую по той простой причине, что слишком многое у самих римлян изначально было скопировано с греческих образцов. Это породило раскол, в первую очередь как раз в идеологическом плане. Идея римского гражданства уже не годилась для мира, где имелось несколько цивилизационных центров, и где культура начинала сильно разветвляться – противостояние латыни и греческого языка было только одним из самых заметных, но далеко не единственным явлением. Если смотреть на первичную таблицу, то все это легко объясняется – более значимые уровни развития системообразующих факторов автоматически порождают такую дифференциацию изначальных культур со всеми вытекающими последствиями.

Идеология римского гражданства и следующего отсюда превосходства не могла охватить эти новые стороны жизни, что привело к системному кризису в империи, которые перерос в экономический и затем разрешился на политическом уровне – когда раскололось государство, церковь и соответственно мировоззрение всех живших там людей. В западной римской империи идеология римского гражданства какое-то время получила дополнительный импульс, но позже быстро завяла под ударами варваров, которые просто использовали свое право силы и не собирались вникать во все цивилизационные идеологические лабиринты. Правда, если подходить с позиции системообразующих факторов, то в центральной части страны откат был не слишком сильным, значительная часть инфраструктуры сохранилась, да и население не было вырезано. Немного позже это позволило частично восстановить позиции утраченной идеологии теперь в новой форме в виде католицизма, когда политические границы признавались не важными перед лицом единого бога и всех тех, кто является его представителями.

В православной части, теперь уже в Византийской империи, начали господствовать консервативные настроения, где опыт предыдущего раскола превратился в своеобразный комплекс вины и многое из того, что принималось на законодательном уровне, отражало страх новой империи перед возможным повторением старого сценария. Недаром, например, в тех же ремесленных средневековых цехах правилами ограничивалось количество рабочих для одного мастера – такой подход не давал возможности развить производство в больших масштабах, что привело бы к накоплению капитала, со всеми соответствующими последствиями.

Фактически здесь главной идеей стало сохранение освященных теперь корней этого общества, и православие стало основой этого. Но подобный подход также не слишком помогал при работе с новыми культурными центрами – с теми городами, которые постепенно разрастались и развивали собственную инфраструктуру. Освященные правила, конечно, сдерживали сепаратизм, однако против внешнего врага это было бесполезно. Те же самые второстепенные города оказались даже не то что не патриотичными, а скорее просто слишком подготовленными к любой власти, в том, числе не только византийской. Это позже и доказала гибель империи под натиском турок-османов. Впрочем, консервативный подход к решению проблем и в других цивилизациях нередко приводил к подобному исходу, достаточно вспомнить о судьбе индейских империй центральной и южной Америк. Консервативные политические системы часто просто неспособны ответить на проблемы, которые не отражены в существующих традициях.

Таков был идеологический кризис в античном мире. Однако существовали и другие подходы к решению вопросов, которые возникали перед обществом благодаря росту влияния системообразующих факторов. Возьмем кочевников. У них изначально не могло быть какой либо привязки к земле. Здесь интересы людей реализовывались по-другому. Главной экономической ценностью был скот, и уже от этого выстраивались все остальные правила. Но скот, в отличие от земли, все-таки мобилен и вдобавок скот менее постоянная величина – он размножается, он умирает, он болеет, его могут украсть и тому подобное. В таких условиях фактор силы остается более значимым даже при достаточно сильном росте системообразующих факторов. У кочевников это проявлялось в виде законов возмездия, которыми и регулировалось всё общество, где даже ханы не были защищены от подобного. Например, в казахском своде законов «Жети Жаргы» предписывалось за убийство султана или ходжи платить родственникам убитого кун за семь человек, один кун это тысяча баранов. Это много, но это был официально закрепленный откуп за убийство значимого человека. Схожие своды законов имелись у всех кочевых народов, со своими особенностями естественно.

В какой-то степени это уравновешивало внутреннюю ситуацию, и в чем-то такую структуру можно было назвать даже подобием социализма. Т.е. в кочевом сообществе преобладали именно левые взгляды, когда через общий переменный фактор – скот – уравновешивались если не права, то по крайне мере возможности каждого участника кочевого сообщества. Фактически, в кочевом сообществе авторитет мог приобрести любой заслуживающий этого человек, причем даже другой расы или же беглый раб. Впрочем, если он оказывался не прав, здесь это решалось так же быстро, благодаря всё тем же законам возмездия. Общий переменный фактор позволял чуть ли не каждому участвовать в общественной жизни при необходимости принятия важных решений. Например, курултаи у казахов, которые сейчас можно было бы назвать общенародными референдумами.

Но в отличие от оседлого мира, кочевое сообщество оказалось не в состоянии преодолеть определенный порог системообразующих факторов. Та же самая концентрация населения здесь просто не могла быть выше определенной нормы, которая устанавливалась обычными природными рамками – нехваткой воды, пастбищ и т.п. Тоже самое и с инфраструктурой – на первичном этапе развития кочевой образ жизни в чем-то позволял даже обогнать оседлые сообщества, быстрее распространяя свою культуру. Однако большие пространства и отсутствие единого всеми признанного центра на позднем этапе способствовали более быстрому языковому расслоению общества и следующей из этого культурной дифференциации. А это замедляло уже технологическое развитие, что и привело кочевое сообщество к собственному системному кризису. Великие переселения народов со всеми сопутствующими войнами были попытками решить возникшие проблемы. Они освобождали значительные пространства для новых народов, однако пока кочевники переселялись, оседлый мир развивался, что и привело, в конце концов, к перерождению кочевой цивилизации. Она стала оседлой, где технологические проблемы оказались решены со стороны. Однако в отличие от античной цивилизации с ее идеологией гражданства и следующего из этого превосходства, кочевые цивилизации оставили своим наследникам другой принцип – идеологию равного возмездия. Она оказалась более приемлемой для многонациональных государств и мультикультурных стран, позволяя сочетать в определенной степени даже различные мировоззрения. И потому совсем недаром левые взгляды позже, на этапе перехода к современному уровню развития, легче приживались именно в тех странах, где когда-то было сильно влияние кочевых цивилизаций. И наоборот, крайне правые взгляды доминировали там, где изначально был прототип наподобие превосходящего римского гражданства.

Конечно, это не проявляется однозначно, ведь сейчас уже совсем иной развития системообразующих факторов, которые скорее уравнивают существующие сообщества, чем разделяют. Но, тем не менее, как я уже говорил, появление новых факторов не отменяет предыдущие, которые просто принимают более скрытую, мягкую форму. Как, например, утверждение капитала как значащей силы вовсе не отменило влияние авторитета, пусть теперь такие люди и не называются князьями и ханами.

Помимо этих двух основных подходов – античного и кочевого - существовали в древнем мире и более экспериментальные формы реализации идеологий. Все они в той или иной форме оказались не состоятельными, хотя определенные этапы их развития были довольно интересны и успешны. Во многом эти подходы были ответвлениями от основных идей превосходства или равенства.

Возьмем, например, Спарту. Тут культ совершенства человеческого тела и духа был доведен до крайней возможной степени. Здесь изначально провозглашался человеческий идеал, к которому и должны были стремиться все граждане Спарты через физические и духовные упражнения. От этого и выстраивались социальные институты Спарты. Здесь не оставалось практически как таковой семьи – дети воспитывались городом, а старики должны были сами уходить умирать, чтобы не обременять видом своего разрушающегося тела всех остальных. Инвалидов, уродов, слабых убивали, проводя тем самым селекцию в прямом смысле этого слова. Результатом были сильные телом и духом люди, способные на очень большие достижения, о чем рассказывает легенда о подвиге трехсот спартанцев. Но системный кризис настиг это сообщество куда раньше, чем весь остальной античный мир, спартанцы просто-напросто вымерли. Возникает вопрос – почему? Можно многое рассказывать об историческом стечении обстоятельств, о нехороших соседях, тех же афинянах и т.д. Но главное было все-таки в другом. Столь узкий подход к построению социальных институтов, привел к недоразвитию некоторых очень важных систем. Например, страдала та же самая личная инициатива, что подрывало экономику города. А изуродованная мораль мешала человеческим отношениям. Т.е. спартанская идеология неправильно оценивала влияние второго постоянного фактора из первичной таблицы. Но, а какая может быть любовь при таких условиях? Столь же обрубленная и извращенная, как и все остальное. Результат был закономерен.

Глава 5 – Построение социальных институтов современными идеологиями и влияние фактора информации

На современном этапе развития наследие предыдущих идеологий трансформировалось сразу в несколько различных течений. Первое из них и наиболее значимое сейчас это либеральное. Здесь не стали напрямую, как при фашизме утверждать тезис о превосходстве основной расы, но, тем не менее, «идеология римского гражданства» тут осталась и до сих пор является основополагающим базисом этого течения. Термин «идеология римского гражданства» я буду использовать как общее обозначение таких идей, хотя, само собой разумеется, у разных народов это называлось по-разному и всегда проявлялось с некоторыми своими особенностями. Просто в Древнем Риме это было наиболее ярко.

По сути, либерализм выбрал новый подход для реализации старых идей. Они не стали, как римляне в свое время, привязывать напрямую право и происхождение к гражданству. Здесь пошли от обратного – был объявлен определенный набор свобод, который и должен был реализовать в людях новых Граждан, чьи интересы, как получается, менялись под объявленные общественные ценности. Либерализм говорил об индивидуальной свободе, как о главной ценности и все остальное выстраивалось именно вокруг этого.

На деле вышло так, что объявленные свободы сформировали довольно узкий общественный идеал, где все, кто выпадают из этих рамок, попросту отметаются. В стране-образце современного либерализма, в США, то самое старое римское гражданство с девятнадцатого века называется Великой американской мечтой – т.е. набор определенных благ связанных с преимуществами данного гражданства. На самом деле, толком эту идею так никто и не сформулировал. Чаще всего говорят о равных возможностях для всех, которые сделают жизнь американца лучше, богаче и полнее, причем это будет прогрессировать из поколения в поколение. Но, по сути, каждый американец понимает это по-своему, что не мешает им при каждой политической компании вспоминать об американской мечте, как о чем-то объединяющем их всех.

При таком варианте провозглашается если не богоданное, то моральное и вытекающее отсюда коммерческое превосходство всех тех, кто придерживается установленной системы ценностей, трактуемых в заранее установленных рамках. До определённого времени такой подход позволял использовать все преимущества римского устройства мира с его четкими структурами и единым культурологическим пространством. Однако сейчас, в условиях, когда давление системообразующих факторов перешло на новый уровень, тут обнаружились свои прорехи. Заданные когда-то рамки стали расплываться при всеобщем информационном обмене, который обеспечивает мировая сеть, Интернет. Стали деформироваться и даже разрушаться определенные социальные институты, например институт семьи. И в либерализме пока не знают, как ответить на эти новые проблемы.

Из других подходов и течений по-прежнему важной на данном этапе развития остается и коммунистическая идеология. В ней пытались найти кардинально новый подход к решению возникающих проблем и того самого взаимоотношения индивидуума с обществом. Однако, в результате коммунизм немало взял из тех восточных философских учений, которые формировались под влиянием идеологии ушедшей кочевой цивилизации, а, говоря точнее, того самого принципа «равного возмездия». В тех же восточных философиях он довольно-таки видоизменился, там уже не было прямого «кровь за кровь» и прочего. Где-то это было неминуемое возмездие от Бога, где-то от природы или судьбы в виде кармы. В коммунистической идеологии все это трансформировалось в общие обязанности и права – от каждого по способностям, каждому по потребностям, где всеобщим регулятором становилось теперь уже государство, т.е. общество. В некоторых своих моментах коммунизм даже совпадал с либерализмом, также рассуждая о равенстве возможностей. Однако тут имеется кардинально иной подход, который в значительной степени подавлял частную инициативу, мешая тем самым достаточно полноценно развиться институту экономики. На более позднем этапе в СССР это породило разрыв между образованием и экономикой, когда люди просто не могли толком применить полученные знания в реальности. Системный кризис вылился в развал страны. Современный китайский коммунизм пытается обойти эту проблему, дав частной инициативе определенное пространство на среднем уровне, решение же глобальных вопросов оставив за государством.

И, наконец, имеется третий вариант, в котором хотят совместить достоинства двух предыдущих систем, это социал-демократия. Наиболее полно она сейчас реализована в государствах Северной Европы. Но ее трудно назвать самостоятельной идеологией. В качестве основы тут взяты все те же коммунистические идеи, просто реализуют их плюралистическими методами. Во многом социал-демократия стала тем приемлемым средним, что позволило сгладить недостатки капитализма и коммунизма. Где-то социалисты пытались улучшить стартовые условия, которые столь важны при господстве капитала, а где-то они обеспечивали определенный набор свобод, позволяющих реализовать некоторые индивидуальные интересы. Развитие социал-демократии в нынешнем виде позволило добиться определенного прогресса в росте общества. Она даже стала более распространенной идеологией, чем предыдущие две. Это и породило здесь собственный кризис. Являясь фактически буфером между либерализмом и коммунизмом, социал-демократия росла за счет противостояния этих двух систем. Все реформы, проводимые социалистами, были ответом на многолетний спор главных идеологий. Но как только спор зашел в тупик, то и отвечать стало нечего. У социал-демократов нет ясного понятия, что же делать дальше, поскольку задачи такого масштабного планирования перед ними никогда и не стояло. Результатом стало то, что в странах с господствующей социал-демократией все сильнее проявляются религиозные, фундаменталисткие настроения, причем даже не обязательно, что исламские. Тенденция вполне естественная, ведь религия консервативна, и в условиях, когда нет четкого понятия о цели в жизни общества и просто людей, религия становится наиболее оптимальным ответом. Другое дело, что мировых религий несколько и, несмотря на разговоры о терпимости, они продолжают друг с другом серьезно конкурировать.

Вот так рост системообразующих факторов поставил перед современными идеологиями ряд новых вопросов. И один из основных это влияние нового постоянного фактора, который в данных условиях развития общества становится превосходящим, т.е. вопрос о влияние фактора информации. Надо понимать, что все три главные современные идеологии зародились в период господства фактора капитала, что и отражается в их политической риторике. И хотя влияние капитала, конечно, никуда не исчезает, на данном этапе развития вмешательство фактора информации стало более значимым и это должно отражаться в идеологиях, а иначе они просто отомрут, как отмерли в период развития капитала идеи Средних веков, хотя эти идеи были вовсе не так уж примитивны, как принято считать. Там учитывались все возможные стороны жизни, кроме той, что людей становилось больше и феодальные правила уже не могли конкурировать на равных с универсальным принципом денег просто потому, что правил было слишком много, а капитал был именно один на всех, всеобъемлющ.

Но теперь появилась возможность решать многие вопросы без обращения к общему принципу денег и всему тому, что этот принцип порождает - это и есть влияние фактора информации.

И чтобы понять, как именно этот фактор начал вмешиваться в современную жизнь, надо посмотреть, как главные идеологии подходят к построению основных социальных институтов – поскольку это определяет законы и общественную жизнь - через какие факторы это в основном реализуется и как на это теперь начал влиять фактор информации.

Таблица идеологий и общественных институтов примерно показывает основные тезисы главных идеологий. Возьмем либерализм. На уровне экономики в первую очередь провозглашается господство частной собственности со всеми вытекающими отсюда последствиями. В либерализме это вообще первичный принцип, поскольку частная собственность с их позиции неотъемлемый атрибут личной свободы, потому именно с этого тезиса все и выстраивается во всех общественных институтах. Как следствие, и реализация этого принципа наиболее жесткая, он поддерживается сразу всеми возможными методами, как на уровне силы, так на уровне судебного авторитета. В настоящее время усиление влияния фактора информации оказывает на этот либеральный тезис довольно двоякое воздействие. С одной стороны, здесь всегда приветствовалось подобное свободное вращение информации, хотя бы на уровне рекламы и контактов в бизнесе. С другой стороны, при таком информационном обмене любые сделки рано или поздно становится известны всем, пусть всего лишь на общем уровне, но главное известны. В результате усиливается воздействие на бизнес со стороны тех сил, что раньше и вовсе не имели здесь никакого влияния, наподобие движения зеленых. Со своей стороны это порождает перетекание той же частной собственности в виде капитала в офшоры и тому подобные места.

А это уже начинает влиять на политический институт. Государство теряет деньги, что, естественно, не слишком приветствуется администрацией. Поскольку либерализм провозглашает правовое государство с возможностью реформирования социальных институтов, начинаются именно такие реформы, призванные ослабить давление различных общественных движений на большой бизнес. Но у государства при всеобщем информационном обмене возникают и собственные сложности. Появляется необходимость более полной реализации объявленных программ, а иначе возникает кризис доверия. Конечно, некоторые политические реформы, как институт выборщиков в США и передача печатного станка в частные структуры в определенной степени позволяют избегать этого давления, но именно что только в «определенной». Вдобавок любые реформы быстро становятся известны и обсуждаемы. Конечно, не все могут понять их сути, тем более, когда тезисы усложняются юридическим языком, но влияние со стороны избирателей в любом случае возникает, т.е. при появлении каких либо несоответствий политический институт начинает терять поддержку и со стороны моральных факторов. Это уже порождает искушения внутри политической элиты, со всеми следующими отсюда распрями, о чем свидетельствуют различные скандалы, которые практически регулярно вспыхивают в западной политике.

Зато воздействие фактора информации несколько усиливает военный институт при либерализме. Армейские специальности неплохо популяризируются при таком подходе, а поскольку сама суть армии опирается на первичные инстинкты безопасности, все это легко принимается средней публикой. Правда, до определенного предела. Когда дело доходит до настоящей крови, все меняется с точностью до наоборот, и потому совсем не зря западные армии стараются минимизировать свои потери применением все более высокотехнологичного оружия.

Все куда усложняется, когда дело доходит опять до мира, а точнее до основ мира – до института семьи. Провозглашаемый на юридическом уровне эгалитаризм, т.е. всеобщее равенство, при усилении влияния фактора информации начал приобретать гротескные черты. Например, когда соблюдение прав ребенка превращается в невозможность наказания собственного отпрыска, что, естественно, не слишком хорошо сказывается на воспитании. В результате, усиливается стремление сильной половины человечества вовсе отказаться от какой-либо ответственности за будущие поколения. Статистика западных стран показывает довольно-таки страшные цифры по количествам разводов, количеству матерей, воспитывающих детей в одиночку или же вовсе отказывающихся от них. Все вполне логично, поскольку институт семьи изначально выстраивался как средство защиты, он помогал выживать – а на войне как войне, здесь не может быть абсолютного равноправия просто потому, что это бессмысленно и будет только мешать. Такое равенство, провозглашаемое либерализмом, стало размывать структуры института семьи еще и тем, что были приравнены нормальные браки и браки-отклонения, наподобие мужчины с мужчиной. Влияние фактора информации сделало такие факты общедоступными и более того, здесь можно довольно просто узнать, как и самому сделать нечто подобное, если так уж хочется.